1948年的夏天,俄裔美籍作家弗拉基米尔·纳博科夫在一次蝴蝶采集之旅中开始创作与角色洛丽塔同名的小说。洛丽塔第一次出现时,“娇弱的、蜜黄色的肩膀,同样柔软光滑、袒露着的脊背,同样的一头栗色头发”。她是叙述者口中的“生命之光,欲望之火,同时也是我的罪恶,我的灵魂。洛-丽-塔;舌尖得由上腭向下移动三次,到第三次再轻轻贴在牙齿上:洛-丽-塔”。

半个多世纪的时间涤荡后,被这些闪烁的语句环绕的洛丽塔已经成为20世纪最知名、最经典的文学形象之一。纳博科夫笔下的叙述者是被捕入狱的中年男人亨伯特,他用华丽的词藻和博学的知识讲述了自己和未成年少女洛丽塔的恋情,其中不乏露骨的色情段落。

法国奥林比亚公司出版的第一本《洛丽塔》

正是因为作品隐含的不伦恋、恋童癖的主题和情色描写,《洛丽塔》自诞生时就争议不断。在当时人人自危的麦卡锡时期,美国本土没有出版商愿意接手这样一部禁忌之书,更有出版商直言,如果出版了这本书,所有人都会进监狱。纳博科夫只好将目光转向欧洲,他跟法国的奥林匹亚公司——一家因出版先锋和色情文学而“臭名昭著”的出版机构达成协议,1955年9月,奥林比亚公司终于让《洛丽塔》在法国面世。

在出版后的半年时间里,《洛丽塔》反响平平,没有引起太多关注。直到1956年年初,英国著名作家格拉汉姆·格林发表评论,称赞《洛丽塔》是过去一年最好的小说之一,紧接着,既是作家也是神职人员的约翰·高登发表了激烈的反对意见,“这是我所读到的最肮脏的一本书。纯粹是一本毫无节制的色情玩意儿……所有出版这本书和销售这本书的人都应该被关进大牢”。两人争锋相对的言论反倒助力了《洛丽塔》走向公众,知名的出版机构和文学杂志开始下场,越来越多的评论家和读者加入进来,把这部作品与陀斯妥耶夫斯基、亨利·詹姆斯、普鲁斯特等名家的作品相提并论。而在彼时,与这一势头失之交臂的美国,一本走私进来的《洛丽塔》售价高达20美元。

第一个美国版《洛丽塔》

但到了1956年底,欧洲又开始大范围查封《洛丽塔》。伦敦图书馆将其下架,法国迫于英国官方的压力将其列为禁书,禁令在后续又蔓延到比利时、奥地利、澳大利亚等国。直到1958年8月,美国出版商沃尔特·明顿领导下的GP普特南之子出版社才推出了第一个美国版的《洛丽塔》。它在欧洲曾被贴过的“禁书”标签反倒成为书商大肆宣传的噱头,即便在美国的部分社区它依旧被禁止,但并不影响当时已经飞速增长的销量。与此同时,铺天盖地的评论涌上报刊,评论大都围绕《洛丽塔》到底是低俗且道德低下的情色故事还是大胆新奇的文学作品展开,两极化的程度不亚于两年前格拉汉姆·格林和约翰·高登的“隔空对骂”。

围绕《洛丽塔》的两极化评价一直持续至今,这声音之外,一些《洛丽塔》的读者给出了不一样的答案。

收录在文集《洛丽塔重生》中的《学习〈洛丽塔〉的语言》一文,是前南斯拉夫作者亚历山大·黑蒙从自己和纳博科夫同为流亡者的身份出发,将《洛丽塔》的冒犯姿态视为一个进入英语文学的人试图打造属于自己的语言疆域的行为,“他在莎士比亚的语言中没有位置,更不要说在雷蒙们或者海明威们的语言中了。他不得不拖进来他所有的难民包袱,他所有的记忆和损失,他多维思维的所有形状,所有在他思维中形成的语言。他唯一的选择是界定一片语言领土”。从这个层面上来说,纳博科夫确实做到了,《洛丽塔》成为二十世纪最伟大的美国小说之一——由一个流离失所的俄国人所写。

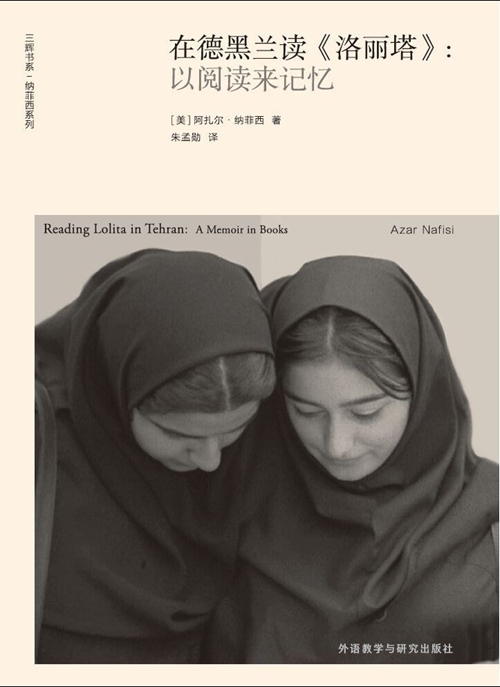

移居美国多年的伊朗学者阿扎尔·纳菲西的《在德黑兰读洛丽塔》里记录了1995年的秋天,她与七名学生在家中的秘密读书会上读纳博科夫、菲茨杰拉德、简·奥斯汀的经历。自1979年,霍梅尼成为伊朗最高领袖后,宗教成为治安手段,这些作家的作品在伊朗成为禁忌读物,包括阿扎尔·纳菲西在内的大批教职人员在骚扰与审查中被迫离开校园。正是在这种背景下,《洛丽塔》里亨伯特以爱之名对少女的控制和伤害在阿扎尔·纳菲西看来几乎等同于伊朗女性的处境,亨伯特赐给少女“洛丽塔”的昵称类似伊朗当局强迫她们披上的黑袍,她们被剥夺了自我,失去自由,“他们侵犯我们所有的私密空间,企图规定每个姿势,逼迫我们成为他们的一分子,这本身就是另一种方式的处决”。

伊朗版《洛丽塔》封面

面对读者和评论家们种种不同的观点——尤其是恶评,纳博科夫似乎早有预见。出版《洛丽塔》之前,他深知这个故事会冒犯公众的道德准则和价值观念,他不希望卷入纷争,一再要求匿名出版。他不想被扣上“色情作家”的帽子,也多次强调,这不是一本情色小说,而是严肃的文学作品。

爱惜羽翼的纳博科夫在美国版《洛丽塔》面世五年后,受到了一些新的质疑。1963年,一位名叫韦尔德的记者在《金块》杂志上刊登了一篇调查文章,直指纳博科夫的小说借鉴了一起少女绑架案,并详细罗列了小说与这起案件的诸多相似之处。同年,《纽约邮报》的记者艾伦·莱文也注意到了这一点,他就此专门写信给当时已经移居瑞士的纳博科夫,要求后者给出回应。

莱文收到了回应,但信件并非来自纳博科夫,而是他的妻子薇拉。

纳博科夫与薇拉

“在写作《洛丽塔》时,他研究了海量的个体案例,其中许多都与《洛丽塔》的情节有关联,他们对小说的影响要远甚于韦尔德先生谈到的那桩罪案”。薇拉既没有否认丈夫借鉴了这起案件,同时试图将案件对小说的影响降到最低。

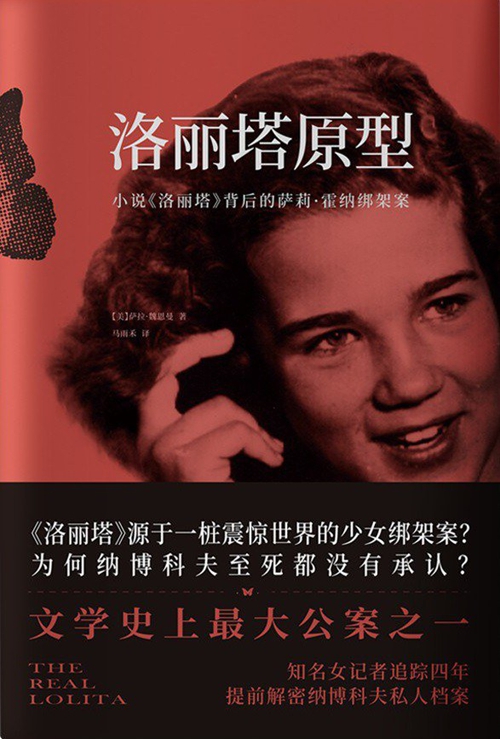

绑架萨莉·霍纳的犯人弗兰克·拉萨尔

至于这起双方都提到的案件,在当时的美国轰动一时。1948年,11岁的女孩萨莉·霍纳从新泽西州的家中失踪,带走她的是自称弗兰克·拉萨尔的中年男子。在此后近两年的时间里,拉萨尔带着霍纳游走美国各地,对外谎称他们是父女,背地里控制霍纳的行动,多次侵犯霍纳,在警觉到霍纳有可能向周围人披露他们的真实关系时,拉萨尔就会带着霍纳离开。1950年,霍纳才在邻居的帮助下被解救。

即便纳博科夫一直对外声称,《洛丽塔》的灵感来源于一场动物实验:一只大猩猩被教授如何画画,最后画出了困住自己的囚笼的链条。但霍纳案发生的年份,以及案件本身与《洛丽塔》的创作经历和故事情节都很吻合同样是不争的事实。在2018年出版的《洛丽塔原型》一书中,犯罪专栏作家萨拉·魏恩曼追踪了这起纷争,书里提供了这样一条证据:1952年,纳博科夫在《洛丽塔》的创作笔记里详细记录了霍纳被绑架的经历,一同记录下的还有拉萨尔的信息。经过比对,魏恩曼发现,笔记中的一些文本最终都出现在了小说里。

纳博科夫对记者莱文的回避以及薇拉那封模棱两可的回信,如今看来反倒佐证了萨拉·魏恩曼的观点。爱惜自己名声的纳博科夫不愿意被称为色情作家,也不愿意被认为这部小说的创作大部分都基于一起真实案件。因为承认这一点无异于折损了这位作家的虚构才华,相比色情作家的标签,这或许更令他感到不安。洛丽塔的诞生催生出这位足以跟乔伊斯比肩的文学大师,让此前寂寂无名的纳博科夫一跃成为炙手可热的文学新星,不再需要依靠教职养家糊口。而正是在《洛丽塔》风靡美国的那段时期,纳博科夫带着家人旅居瑞士,此后再也没有回来。

以少女为主题,不同版本的《洛丽塔》封面

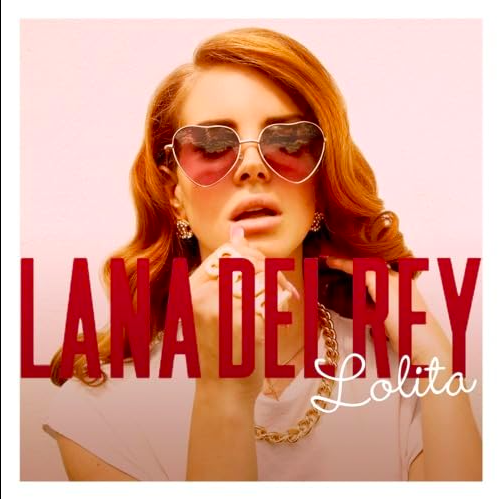

除了文学和商业上难以复制的成功,洛丽塔还产生了庞大的文化影响力。它先后被库布里克和阿德里安·莱恩改编成电影,数名作者从不同角度写下关于它的衍生书籍,在拉娜·雷德、凯蒂·佩里、警察乐队等大批音乐人的作品里,都可以找到它的影子。洛丽塔——这个在小说里只存在于亨伯特之口,从未真正发声的少女的代名词被写进韦氏词典,含义是“一个早熟而诱人的女孩”。因为库布里克在电影中塑造出涂抹红唇、戴着心形眼镜、口含棒棒糖的洛丽塔形象,心形眼镜有了“性暗示”的意味,开始频繁地与少女的身体一起出现在《洛丽塔》的书籍封面上。

拉娜·雷德专辑封面

此外,日本文化中的“萝莉(Loli)”一词据说取自洛丽塔(Lolita),“萝莉”很大程度上剥离了情色的含义,代指年龄12岁左右的女孩,也可以形容已经成年但仍显稚气的女性。在日本,还有名为“洛丽塔风尚”的穿衣风格,其标志性的服装是蓬起的裙摆。受日本文化的影响,如果点开国内的购物网站上搜索“洛丽塔”,最先看到的不是纳博科夫的小说,而是风格相近的裙子,连衣裙、蓬蓬裙、公主裙……

库布里克版电影《洛丽塔》剧照

文学形象在不同场景、不同文化中的延续或改写,对应了《洛丽塔》读者在不同时期阅读它的感受差异。翻开2005年中文版《洛丽塔》的评论区,点赞最高的评价之一是“一个美的故事,美到让人流泪”,大批初读《洛丽塔》的读者都曾被叙述者亨伯特的语言才华迷惑,沉迷于他用耀眼的词语和丰富的学识搭建的叙事迷宫。在这里,是少女洛丽塔引诱了他,让他陷入这段最终以悲剧收场的恋情。

文集《洛丽塔重生》的编纂者珍妮·明顿·奎格利——同样是第一个美国版《洛丽塔》的出版商沃尔特·明顿的女儿——在导论中写到,刚满18岁的自己第一次读《洛丽塔》时,“毫不怀疑是洛丽塔先勾引了亨伯特”。直到三十年后,已为人母的她重读这部小说时才意识到,这并不是一个催人泪下的爱情故事。亨伯特像猎人一样,伤害并剥夺了洛丽塔的人生,转头用谎言来操控读者,在不知不觉中瓦解了我们的道德滤镜。

更切肤的例子来自台湾地区作家林奕含和她的小说《房思琪的初恋乐园》。少女房思琪以自己的视角讲述了她被补习班老师李国华侵害到后来精神崩溃的经历。在整个过程中,李国华试图向房思琪灌输这样的念头:老师因为爱你才对你做这些。相隔半个多世纪,房思琪的故事与《洛丽塔》形成互文,李国华和亨伯特都利用了“文学的巧言令色”,房思琪的口述填补了未能发声的洛丽塔遗留下的空白。

在小说的后记里,林奕含披露房思琪的原型是自己,小说面世两个多月后,林奕含在家中自杀。创作者以自我牺牲的代价完成了最后的文学绝唱,令人惋惜和悲愤。她无需受到任何苛责,那位在亨伯特口中、在韦氏字典里、在心形眼镜捆绑下的少女也不应再被视为早熟的诱惑者,她只是一个身处黑暗、绝望无助的孩子。

林奕含的小说发表于2017年,那时频繁披露的类似事件刺激着我们高度敏锐的神经,如今,初次接触《洛丽塔》的读者或许不需要依靠较多的阅历就能识别出亨伯特的谎言。反过来,《洛丽塔》以及类似有争议的作品不得不面临新的疑问,它们更容易在这个环境里被当作道德低下的传播物吗?它们的经典地位还能确保它们安然出现在校园图书馆、课堂或者公共场合吗?教授或讨论这些作品里的情节会不会带来风险?

作品的文学价值远高于它可能引发的道德冲击,这是出版商们在《洛丽塔》被英国官方禁止时用到的辩护理由。文学价值——这个曾让《洛丽塔》《查泰莱夫人的情人》等作品从黑名单中被解除的辩词该如何被重新理解?可以在《房思琪的初恋乐园》里谈论文学价值吗?可以在爱丽丝·门罗无视女儿被丈夫侵犯的事件爆出后再来谈论其文学价值吗?疑问远不止于此。讽刺的是,门罗的丈夫回应此事时声称是这个女孩勾引了他。他引用《洛丽塔》狡辩,“虽然这一幕是堕落的,但这确实是洛丽塔和亨伯特”。

还没有评论,来说两句吧...