苏轼有云:“读书万卷不读律,致君尧舜知无术。”澎湃新闻·私家历史特别推出“洗冤录”系列,藉由历朝历代的真实案件,窥古代社会之一隅。“巴县妇女档案”作为“洗冤录”的番外篇,聚焦清朝重庆地区妇女的生存状态。

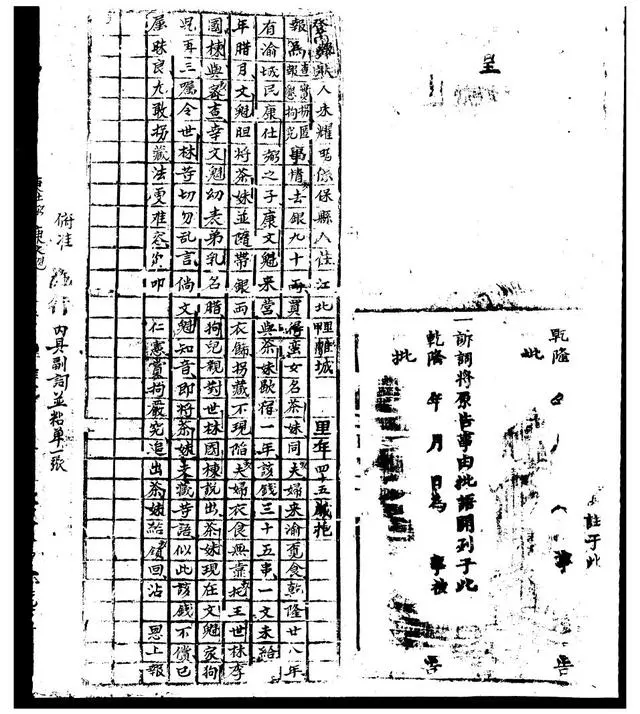

乾隆三十年(1765)二月,一个名叫朱耀明的男人赴巴县县衙,状告康文魁拐走了他家的丫头茶妹。朱耀明的状纸写得简短,但内容却不简单:

报为查实拐匿,报恳拘究事。情蚁去银九十两,买得蛮女名茶妹,同蚁夫妇来渝觅食。乾隆廿八年有渝城民康仕弼之子康文魁来营与茶妹歇宿一年,该钱三十五串一文未给。去年腊月,文魁胆将茶妹并随带银两衣饰拐藏不现,陷蚁夫妇衣食无靠。蚁托王世林、李国栋与蚁密查,幸文魁幼表弟乳名腊狗儿亲对世林、国栋说出茶妹现在文魁家。狗儿再三嘱令世林等切勿乱言,倘文魁知音,即将茶妹支藏等语。似此该钱不偿,已属昧良,尤敢拐藏,法更难容。迫叩仁宪赏拘严究,追出茶妹,给蚁领回,沾恩上报。

朱耀明说,他家有一位名叫茶妹的“蛮女”,是他花90两银子买来的。他们最晚在乾隆二十八年就来了重庆,一家人的生活靠茶妹卖淫维持。可是去年腊月,茶妹被一个名叫康文魁的男人拐走了,他来告状就是希望知县为他做主,勒令康文魁把茶妹交出来。

这朱耀明既是人贩子,又是皮条客,还私自拘禁茶妹至少两年,他怎么还敢来告状?这不是贼喊捉贼吗?在清代中国的西南地区,重庆城也算数一数二的通都大邑,一个成年女子怎么说丢就丢了?朱耀明自称是“蛮民”,茶妹的身份是“蛮女”,这是什么意思?与她被拐卖、被拘禁、被强迫卖淫有关系吗?

审理此案的段知县,饶是天天和各种罪犯打交道,也对朱耀明非常反感。他在状纸的批词中严厉地警告朱耀明:“尔卖娼已干严例,姑不深究,差查唤讯,乃不静候,尤敢逞刁蛮渎,殊为可恶,候并究。”但是说归说,他还是派了差役去传唤证人,调查案情。这就令人费解了,大清明明是有王法的,为什么堂堂知县大老爷还要为朱耀明这样的人贩子、皮条客做主?

让我们一点一点地挖掘真相,揭开这个案子遮遮掩掩的内幕。

“江北蛮营”的秘密

在朱耀明的口供中提到,茶妹在一个叫“江北蛮营”的地方卖淫。“江北”这个地名,今天的重庆仍在使用,位于长江和嘉陵江汇合处的北岸,大概相当于今天的江北区和渝北区。在清代前期,“江北镇”本是巴县的一部分,但是在乾隆二十三年(1758),由于这片区域人口增加,日渐繁华,所以被升格为“江北厅”,成为与巴县平级的行政区划,这正是在朱耀明告状前七年。所以朱耀明告状的时候,“江北蛮营”大概就在江北厅城一带。

“蛮营”又是什么意思呢?即便是熟稔乡土典故的老重庆,或是研究重庆历史的学者,也几乎没人听说过这个词。我翻找了许多清代方志,终于在光绪年间编写的《江北厅乡土志》中看到这样一条记载:

又有蛮种,夙自剑南移来,岩穴为居,汉人向不与通婚嫁。迎春令节,旧以若辈供应竹马、彩胜等差。咸、同间,族居蕃衍,渐移厅城金沙门外二坎,暨水府宫、上关厢一带,比列如营,极一时之盛。春秋管子设女闾三百,以安商旅,殆似近之。

这一条记载,完全解开了“蛮营”的秘密,那是清代重庆城一个隐秘的角落:

一、“江北蛮营”是一个自然形成的非汉族移民社区。《江北厅乡土志》说,这里的人是“蛮种,夙自剑南移来”。而“剑南”是一个模糊的地理概念,它的字面意思是“剑门关以南”,唐代贞观元年(627)曾设置剑南道,所辖地域相当于现在的四川大部分地区、贵州北部和云南澜沧江、哀牢山以东地区,它是位于中国西南部一个狭长的走廊地带。在这个区域内,越偏西越是许多非汉族群杂居之地。“蛮”大概就是指来自剑门关以南地区的非汉族移民(或者流民)。不妨推测,当这些“蛮民”从今天的云、贵、川各地向重庆城迁徙时,他们多半会在江北停留。因为走到这里,嘉陵江水路就结束了,各条陆路也告一段落,他们中的一些人会在这里歇脚,有的干脆长住下来。久而久之,就形成了一个非汉族移民社区。而后来的非汉族移民,为了更顺利地安顿下来,也会很自然地投奔这个社区。这样一来,朱耀明和茶妹的身份就基本清楚了,他们一个是“蛮民”,一个是“蛮女”,这两个词都是强调他们特殊的种族背景。

二、“江北蛮营”的居民在本地社会中是一个边缘的群体。上面那段引文中说,这些蛮民“岩穴为居,汉人向不与通婚嫁”,就是说这些蛮民大多住在偏僻隔绝的岩洞里,不太和本地人来往。江北的青草坝、白树湾、唐家沱、郭家沱一带有很多山洞,被称为“蛮子洞”,但即便是熟知本地掌故的老人家,也不知道这些“蛮子”究竟是谁。有考古学者考证出,有些“蛮子洞”是开凿于秦汉时期的崖墓,但还是没有回答“蛮子”是谁?。有了《江北厅乡土志》提供的这条线索,好多情况就串起来了。“蛮子”就是指朱耀明、茶妹这样的非汉族流民。当他们背井离乡、流落到此的时候,就占据了这些已经荒废的山洞作为居所,栉风沐雨,艰难求生。所以,他们其实也是一些漂泊无依的可怜人。

重庆江北郭家沱蛮子洞

三、清代中期,咸丰、同治年间,“江北蛮营”逐渐成为重庆城人气旺盛的“红灯区”。在上面一段引文中,作者说得非常含蓄,没有一字提到情色之事。但是“管子设女闾三百”,其实就是指战国时候,齐国丞相管仲在临淄设立“国营妓院”的事。大概正是凭借色情业,一个本来极为落魄的流民社区,居然能逐渐红火起来,在整个重庆城声名大噪。而支撑着蛮营色情业的,正是像茶妹这样被辗转贩卖的非汉族女子。

翻找清代《巴县档案》,发现涉及江北蛮营的案子还挺多的。比如乾隆四十九年,巴县巡役刘荣发现有一伙来自贵州仁怀县的人贩子,一次贩卖了14名女子到江北蛮营,这些女子中有的就叫做“苗女”。很显然她们也和茶妹一样,都是非汉族的女子。

当然,汉族女子也会被卖到江北蛮营。比如乾隆四十七年五月,泸州一位姓付的寡妇被人贩子卖到了江北蛮营做妓女。两年以后,她的哥哥驾船来重庆城,可能是做生意,也可能是有其他事情,居然在江北蛮营看到了沦为娼妓的妹妹。哥哥回家把这个消息告诉了母亲傅黄氏,傅黄氏马上坐船到江北蛮营找女儿,最后终于把付寡妇解救出来。

这个案子大概可以说明,江北蛮营为什么更愿意要“蛮女”。因为本地女子或汉族女子,即使被拐卖到了江北蛮营,也更容易逃跑,或者通过各种方式和家人联系上。一旦发生这种情况,老鸨和皮条客轻则赔本,重则吃官司。而远道而来的“蛮女”或“苗女”,是和本地社会完全隔绝、不掌握任何社会资源的弱势群体。所以朱耀明可以囚禁和奴役茶妹两年之久,根本不用担心她的家人会找上门来,她也一直跑不出去。

为什么是重庆?

朱耀明在口供中说,“茶妹”是一个30岁的中年女子。那么问题来了,在女子平均寿命只有四五十岁的清朝,这实际上是一个身体和姿色都明显衰退的年龄,可是她为什么还会成为男人们争抢的目标呢?尤其是涉嫌诱拐、窝藏她的康文魁,是一个只有24岁的年轻男子。这就不得不提到清代重庆城“反直觉”的一面。一提到“传统时代”,我们可能会想到一个节奏缓慢、甚少变动、人们世世代代和特定的居所、宗族、身份、意识形态高度绑定的社会。然而清代的重庆,却是一个和这幅愿景不大相干的城市。

清代四川的读书人,常常会提到“蜀难”这个词,就是指明末清初这个地区空前惨烈的兵祸死难事件。四川地方史研究者陈世松先生认为:这次“蜀难”开始于晚明万历二十四年(1596)播州土司杨应龙叛乱,崇祯十七年(1644)张献忠占领成都,建立大西政权时达到高潮,康熙十九年(1680)清廷平定“三藩之乱”后才彻底结束。也就是说,明清易代之际,四川地区的“乱纪元”持续了足足84年。在这84年中,四川的民众死于屠杀、死于瘟疫、死于饥饿、死于流亡、死于虎患……在死亡率最高的1644-1650年(也就是清朝建立的最初六年),整个四川的战争幸存者已经不到10%。在那些年月,四川已经变成人间地狱,经历着人类历史上最灭绝人性、破坏性最大的战争。

在这一轮浩劫中,重庆城经历了一场又一场惨烈的屠杀,生活在明末清初的蜀难幸存者杨鸿基,曾这样描述1644年张献忠部队屠城的经过:

渝城夹在两江之间,惟西北佛图关一路仅通车骑,贼由是路攻城。渝城之人,如在釜中,无所逃匿。贼尽拘在城男女老幼杀之。其或不杀者,则断手劓刖,纵令西上,以张先声。时成平既久,沿途州县见此辈狼狈之状,莫不魂丧胆裂……

类似的记载还有很多,一路看下来简直让人产生心理阴影。反正,“蜀难”中的重庆城,比周边的其他州县受难更大。历史学家蓝勇先生统计,这一轮一轮的屠杀过后,这个城市的土著居民侥幸活下来的还不到5%。所以清代初年的重庆是一个在废墟上重建的城市,人、财、物几乎都是从零起步。

然而谁也想不到,劫后余生的重庆城居然在清代初年转到了发展的快车道。清朝建立以后,在幅员辽阔的国土上,国内贸易迅猛地发展起来。依赖的两条交通主动脉就是下图中用红线描出的长江,和用蓝线描出的京杭大运河。最晚在乾隆时期,整个国家就已经形成了一个商品、劳动、资金、信息都能更高效流动的市场体系。这是和平的红利,也是中国商业史上一个革命性的事件。

而重庆城一方面位于连通中国东西部的大动脉——长江之上,是易守难攻的军事要塞,也是内河航运的便利港口,而且它还连接着西部中国另一条重要的水路——嘉陵江,就是上图中用黄线描出的那条水路,重庆城正好就在长江和嘉陵江的交汇之处。坐拥这样的地理位置,在国内贸易快速发展的时代,简直就是抽中了上上签。到了乾隆年间,原本残破凋敝的重庆城,已经发展成为长江上游最重要的交通枢纽和贸易集散地。换句话说,清代重庆的城市等级和区位优势,可比今天的重庆高出一大截。

一个城市有了活跃的市场和赚钱的机会,自然会吸引大量外来移民来讨生活。嘉庆年间的学者严如煜曾经为当时的重庆城算过一笔流动人口账:

从长江中游上驶重庆的货船,基本上要雇佣七八十名纤夫。但下行返回时,却只需雇用三四十名纤夫。以每天到岸和驶离的船只各十艘计算,每天滞留在重庆江边的纤夫就达到三四百人,一个月就达到一万多人。

光是纤夫水手,每月到达重庆的就数以万计,从事其他各行各业(如商人、船户、脚夫、矿工、小摊贩等)的单身男性就更是难以计算。这个群体有一些共同的特征:他们大多是青壮年男性,只身来到重庆,吸引他们的是这个城市提供的工作机会,但他们并不确定自己会在这里待多久。在清代的大部分时候,重庆是一个非常年轻的、流动人口多于定居人口,男性多于女性的城市。

据历史学家刘铮云计算,清代重庆城的男女比例为109.7:100,真实的情况可能是男性更多,女性更少。这些男性中,少数事业成功的会在这个城市定居下来,娶妻生子。多数人则是在重庆待上几个月或几年,最后还要返回家乡。他们或者就是光棍一条,或者是将妻妾留在了家乡,所以他们都面临着如何解决生理需求的问题。

总而言之,在两性关系上,重庆绝对不是一个“传统”的城市。它日复一日地吞吐着大量的流动人口,受困于失衡的性别结构,涌动着外来者的孤独和欲望。从这个角度看,它倒更像今天的大都市。在这样一个快速城市化的社会,女性的身体必然成为炙手可热的消费品,所以性交易成了清代重庆城再平常不过的事情。在《巴县档案》中,逼良为娼、买良为娼、抱女为娼,丈夫逼娼、婆家(娘家)逼娼、刁拐为娼、自卖为娼的案件简直一抓一大把。然而像江北蛮营这样集中的、产业化的红灯区,还是足以让历史学家感到震惊。

那么,在清朝,蓄娼卖娼到底犯不犯法?这个问题要分成两段来回答。

在雍正元年以前,有一些人是可以蓄娼卖娼的。比如《大清律例·卖良为娼律文》规定:

凡娼优乐人买良人子女为娼优及娶为妻妾,乞养为子女者,杖一百。

就是说良家的女子,是不可以被卖为娼妓的。这里的“良人”不是说她人品好不好,有没有道德,而是一种法律身份,即在国家户籍册中登记,向官府缴粮纳税,享有基本的权利和社会地位的百姓。这样的家庭出身的女孩子,是不可以当娼妓的。如果有人把她们卖为娼妓,要受100下杖刑。与“良人”相对的,还有一种“贱民”。就是国家法律规定或者传统观念公认的,政治、社会、经济地位在良人之下,没有独立人格并处于社会底层的人。而这条律文中提到的“娼优乐人”就是贱民的一种,也被称为“娼户、乐户、水户”。在雍正元年之前,她们是可以蓄娼卖娼的。但前提是,他们蓄养的那些娼妓,同样也是贱民的身份,不能是良家女子。

然而,后来的法律规定就越来越严格。比如雍正二年出台的一条新例文规定:

若有私买良家之女为娼者,枷号三个月,杖一百,徒三年。

这条规定,原来的律文中也有,但是惩罚却严厉多了,不仅要打100杖,还要坐三个月的牢,还要被流放三年。

咸丰二年改定的另一项例文则规定:

若妇女男子自行起意为娼、为优卖奸者,照军民相奸律,枷号一个月,杖一百,宿娼狎优之人,亦照此例,同拟枷杖。

这项规定就更严格了,以前只是处罚卖淫的人和协助卖淫的人,现在嫖娼的人都要被监禁和打板子了。

那么过去那些可以合法卖淫的乐户、娼户呢?其实在雍正元年“除贱为良”的改革后,他们就脱离了贱籍,变成了法律意义上的“良人”。也就是说,从雍正元年以后,清朝就不存在合法的娼妓了,不管是卖淫还是嫖娼,都一律的入罪化并被全面禁止。

这种法律规定当然寄托了朝廷移风易俗、推广教化的理想,但是却和现实差了十万八千里。其实清朝很多地方(尤其是城市)的娱乐业、色情业是相当发达的,底层老百姓就不说了,连大大小小的官僚名流,饭局、出游一定要有妓女相伴。像上海这种大城市,还有专门的“青楼攻略”,哪里的姑娘时尚,才艺好,哪里的饭菜妙,哪里的服务周到等等,这一切都是非常公开的。

上海第五次十美图留影,《小说时报》,1911年

重庆也是这样,至少从乾隆年间开始,重庆的各种大规模的、小规模的、公开的、隐蔽的性交易简直太多了。翻开清代《巴县档案》,涉及这些情节的案子数都数不过来。人们可能觉得,反正动辄就犯法了,那不如就放飞自我算了。而官府也是真的管不过来,只能睁一只眼闭一只眼。毕竟,这个剧变中的大都市,这些渐渐背叛了旧日生活的人,已不再是一个旧式衙门所能理解和管束。

被大时代抛下的人——茶妹与苗女的身世

在这个案子中,还有一个观察角度,那就是自始至终没有露面、没有说出一句话的茶妹:为什么拐卖茶妹、苗女那样的非汉族女子那么容易?在她们过往的生活中,究竟发生了什么?

今天的中国西南,是民族分布非常多元化的地区。而在更早的历史时期,这片土地上生活的族群更多,各个族群间的关系更复杂。有清一代,发生了两件大事,让整个西南少数民族地区彻底被搅动起来。第一件事是改土归流,第二件事是开发云贵。

所谓“改土归流”就是废除各少数民族地区以往的土司制度,在当地设置与内地大体一致的府、厅、州、县,由中央政府委派有任期的、非世袭的流官进行管理。其实类似的做法在明代和清初顺治、康熙时期就已经开始试点。雍正四年(1726),朝廷终于下决心在云贵、两湖、四川、广西诸省推行大规模、不容置疑的改土归流。中央王朝对疆域之内的地区进行整齐划一的管理,这个目标当然没问题。但是朝廷做得太急了。几乎一夜之间就把一个地方原有的权力结构、社会关系、意识形态、生活方式甚至生态环境全部打碎,换成一套新的规则。那么在新旧交替的过渡期,许多人就再也找不到自己在这个社会中的位置。

以贵州为例,在改土归流之后,这个地区几乎进入了一种沸腾的状态。原来高高在上的土司、土官几乎一夜之间跌落下来,人们必须马上适应一套新的体制。怎么交税、怎么打官司、怎么说话、怎么保护自己的财产、怎么和新来的各种各样的人打交道,许多人因为难以理解、难以适应巨大的变化而苦苦挣扎。所以那个时期苗民动乱十分频繁,号称“三十年一小反,六十年一大反”。

与云贵相比,茶妹的故乡保县更加煎熬。其实在茶妹流落到重庆的时候,“保县”已经服从朝廷的安排,改名为“杂谷厅”,但改土归流的政策在这个地区推得非常不顺利。因为这里长久以来都是嘉绒藏族和羌族的杂居之地,而且周围地区(今天的马尔康、金川、小金、汶川、茂县、黑水、雅安、凉山一带)分布着大大小小的土司势力,再加上地势险峻、河谷纵横和高寒的气候,使得这个地区特别桀骜不驯。今天这一带还能看到许多建于清代的碉楼,这反映了这个地区曾经历过一段不安宁的岁月。

四川理县羌寨碉楼,是为了应付历史上频繁的战争而修造的堡垒式建筑

乾隆十二年(1747)和乾隆三十六年(1771),清廷先后两次发动了征服大小金川的战争。大小金川分别是今天四川省的金川县和小金县,距离茶妹的家乡只有200余公里。在两次金川战争中,杂谷厅都是大军驻扎、输送粮饷,被战火严重波及之地,许多当地居民为了躲避战争而流离失所。朱耀明和茶妹也正是在两次金川战争的间歇期(1763年)离开了家乡。

1898年的杂谷厅街道

第二件改变西南少数民族命运的事就是经济开发,这个事对云贵地区的影响尤其大。

为什么云贵地区会成为清代中前期经济开发的重点呢?一方面是因为改土归流使这个地区不再是封闭和令人畏惧的“化外之地”,当兵的、做官的、经商的、逃荒的、碰运气的人们便接踵而至。但更重要的原因是朝廷终于认识到了这个地区的资源优势。正如前文中提到的,17-18世纪中国的经济并不像以往人们认为的那样停滞、落后、毫无出路。而是经历了一波强劲的增长,商品经济的发展尤其醒目。不仅形成了日益联结的国内市场体系,还越来越深地参与到经济全球化的进程中。而市场的发展也令从朝廷到民间的一切人,真切地感受到了一种“货币饥渴”。

当时因为美洲新大陆发现了储量丰富的银矿,所以白银暂时可以通过海外贸易供给,但是铜钱就主要靠国内的矿业来支持。清代的铜钱币材料主要包括铜、锌(白铅)、铅(黑铅)、锡,而云南和贵州是全中国范围内这几类矿物最大的产地。据历史学家统计,从雍正末年到咸丰初年,从云南运送到北京的铜共有98067.6万斤,从贵州运送到北京的铅共有55751.9万斤。除此之外,云贵地区还有储量相当可观的银矿、铁矿、铝矿、盐井,以及漫山遍野的林木。

为了能将这些矿物和资源运出深山,朝廷想尽各种办法疏通从云贵通往内地的水陆运道,这些交通路线一度成为大清经济的生命线。交通条件的改善,使许多内地民众有了进入云贵的条件,更使他们意识到这个地区有谋生和赚钱的机会,所以大量的移民很快就到来。这个过程堪称中国历史上的“西进运动”。

政治体制变革和经济开发,使人们对未来有了新的期待。但与此同时,一些前所未见的罪恶也在渐渐滋生。其中之一就是贩卖人口,在贵州尤其严重。人贩子之所以盯上贵州的老百姓,无非是因为在这种新开发的地方,人的价格极其便宜。乾隆五年(1740)湖南巡抚许容在奏折中详细地汇报了贵州人市的行情:

苗女孩三岁至五岁者,价银一两;六岁至十一岁者,价银二两;十二岁至十六岁者,价银三两;十七岁至三十岁者,价银五两;三十以上至四十岁者,价银二两,四十岁以上老弱,及一二岁哺乳者,价银五钱。

在乾隆元年(1736),中国经济最发达的江苏省松江府,一石米的价格就可以达到一两三钱至一两六钱。也就是说在乾隆初年,贵州人市上价格最贵的人,也只相当于江苏松江的3-4石米。而价格最低的人,还换不到松江的半石米!但这些人口如果顺利转运到重庆,正常情况下可以卖到10-20两银子,利润相当丰厚。不过参考上面的价格,再去看朱耀明在状纸中说他买茶妹花了90两银子,大概是在撒谎了。

至于那些被拐卖的人,情况也十分复杂。有的是已经穷困潦倒,实在过不下去了,自愿去别的地方寻个出路;有的则是被骗、被诱、被抢、被绑来的;还有一些是一家人都被人贩子杀害,只能跟着人贩子走;另外一些则是对抗清朝统治的“逆苗”家属,被地方官府成批地卖给人贩子。这些被贩卖的人口大部分是女性,而且常常连名字都没有,只是被草草地安上一个“苗女”“马女”“小女”“郑姑”之类的代称,就身不由己地离开了她们再也回不去的家乡。

这些被贩卖的女子,许多都流落到了重庆。因为如前文所说,那时的重庆已经是四川乃至整个长江上游最重要的商业城市,五方杂处,需求旺盛。而且重庆有交通上的极大便利,它位于长江和嘉陵江的交汇之处,还有陆路与云贵和川西地区相通,所以西南各地的人贩子几乎都要在重庆歇脚、中转、出货或打探行情。

其实到了民国更是这样,铁路沿线、港口城市、火车车厢、轮船船舱成了拐卖人口最高发的地方。研究近代中国人口拐卖的学者任思梅(Johanna S. Ransmeier)就说:

客运新形式的出现,改变了所有人贩子的眼界、事业规模和野心——不管是执迷不悟的职业人贩子,还是投机的业余人士。

一个地方之所以成为拐卖人口案件的高发地,与贫穷、偏僻没有必然的关联。更加关键的诱因,是突发的、剧烈的社会变动、社会规范的松懈,和人口流动的增加。凡是经历着这种巨变的社会,都不免成为人贩子的乐土。反观今天中国拐案频发的地区,似乎也能印证这个观点。

在轮船上盘查疑似拐卖妇女的人

人可卖否——司法层面的观察

在茶妹案中,朱耀明的理直气壮和官府对朱耀明恶行的姑息令人费解。那么大清的律法对于拐卖妇女、逼良为娼究竟是怎么规定的?为此,我专门去查了相关的法条,因为原文太长,所以只将与本文有关的条目罗列如下。

关于贩卖人口:

卷二十五刑律略人略卖人律文

卷二十五刑律略人略卖人第二条例文

卷二十五刑律略人略卖人第三条例文

卷二十五刑律略人略卖人第八条例文

卷二十五刑律略人略卖人第十三条例文

关于贩卖云贵川人口:

卷二十五 刑律 略人略卖人第六条例文

卷二十五 刑律 略人略卖人第七条例文

卷二十五 刑律 略人略卖人第十条例文

卷二十五 刑律 略人略卖人第十一条例文

卷二十五 刑律 略人略卖人第十二条例文

关于胁迫卖淫:

卷二十五 刑律 略人略卖人第三条例文

卷三十三 刑律 买良为娼律文

卷三十三 刑律 买良为娼第一条例文

卷三十三 刑律 买良为娼第二条例文

卷三十三 刑律 买良为娼第三条例文

通观上面所有的法条,不得不说,清代立法者的三观大体上是正的。在他们制定的律例条文中,贩卖人口和胁迫卖淫都被视为犯罪行为。尤其是贩卖人口,几乎每一条相关的律例文本都很长,许多犯罪行为对应的是斩、绞、斩监候、绞监候、流三千里等极为严厉的刑罚。而且从律例条文的详细程度和增补的频率来看,清代的立法者确实是尽可能地把他们能想象到的犯罪情景都写入律例条文之中。所以总的来说,清代关于人口贩卖的定性和立法是今天的人们可以接受的,基本符合朴素的正义认知。

不过令人惊讶的是,“略人略卖人律”一共有13条例文,其中有5条是专门针对云贵川三省的。这大概说明,当时的云贵川三省是全国人口贩卖最严重的地区。可我更没想到的是,其中的一条例文赫然记载着国家参与人口贩卖的事:

卷二十五 刑律 略人略卖人第六条例文

凡外省人民有买贵州穷民子女者,令报明地方官用印准买,但一人不许买至四、五人,带往外省。仍令各州县约立官媒,凡买卖男妇人口,凭官媒询问来历,定价立契,开载姓名、住址、男女、年庚、送官钤印。该地方官预给循环印簿,将经手买卖之人登簿,按月缴换稽查。倘契中无官媒花押及数过三人者,即究其略卖之罪。倘官媒通同棍徒兴贩及不送官印契者,俱照例治罪。至来历分明,而官媒掯索,许即告官惩治。如地方官不行查明,将苗民男妇用印卖与川贩者,照例议处。至印买苗口以后,给与路照,填注姓名、年貌、关汛员弁验明放行。如有兵役留难勒索及受贿纵放者,俱照例治罪。该员弁分别议处。

这一段的意思是:人贩子可以到贵州买卖人口,但买卖的数量一般不能超过4-5个。而且必须要在官媒那里登记造册,让官府了解被买卖人口的数量、来历和流向。可是允许人贩子进入贵州很容易,要约束和监管他们却很难很难。这个看似谨慎推敲的条文,实际上是给贩卖贵州人口提供了法律依据,把无数噬人的魔鬼释放到了贵州的土地上。

可是为什么偏偏在贵州会有这样的规定呢?这里面的情况很复杂。有研究者说,是因为改土归流在贵州的许多地方激起了苗民激烈而频繁的反抗,每次战事结束后,都要处理一批“逆苗”和他们的家属。如果把这些人直接押送到北京,既费时费力又很可能在路上出事,所以还不如直接把他们卖掉。还有的研究者认为,这是因为贵州当时属于“苗疆”,是少数民族聚居的情况复杂的地方,而且又刚刚接受中央政府的统一管理,所以清廷在立法和司法方面对“苗疆”和“苗民”有一些特殊的对待。

以上解释似乎帮助我们看懂了,为什么巴县知县要受理朱耀明那个贼喊捉贼的状纸?为什么江北同知会长期容忍“蛮营”的色情业?因为这个社区的大部分人,不管是朱耀明这样的皮条客,还是茶妹、苗女这样的娼妓,都是“蛮民”的身份,适用于他的法律条文本来就和汉人不同。而且“蛮民”和汉人之间极易产生冲突,地方官绝不愿意给自己惹麻烦,所以只能对他们违背大清律例的行为睁一只眼闭一只眼,顶多在写堂审批词的时候宣泄一下自己的无奈和不满。

还有一个问题,朱耀明并不是贵州人,也不大可能是苗族,为什么要用苗例来对待他呢?这就涉及一个今天的人们很难想到的背景。清代的“苗疆”有广义和狭义之分,狭义的“苗疆”就是真正的苗族人民居住的地方,包括“湘楚苗疆”和“黔省苗疆”;广义的“苗疆”指的是两广、两湖和西南三省中少数民族居住的地方。所以“苗民”也不单指苗族人民,而是包括苗、侗、彝、瑶、壮、水、布依等二十多个民族。所以,来自川西地区的朱耀明完全可以被视为“苗民”,而他也十分懂得利用自己的特殊身份。但是这样一来,茶妹、苗女们就陷入了双重的困境:在她们被贩卖的时候,有“王法”为人贩子撑腰;在被贩卖之后,她们又成了事实上不受保护的“法外之人”。在这种情景下,法律面前何尝是人人平等的?

总而言之,在大清的法律条文和立法精神中,人是不可以卖的。但是在茶妹案中,总有一些特殊情况、具体情境能击穿这个大原则,让卖人在现实上成为可能。所以乾隆时期重庆拐卖妇女的案件极多,在乾隆时期的《巴县档案》中,与妇女有关的案件,拐卖案的比例高达54%。

归根结底,那种满是窟窿的,像筛子一样的法律,又能为谁兜底呢?

尾声

在这个案卷结束的时候,茶妹还是没有找到。但是有两个女子的故事似乎可以补上“茶妹案”的结局。

第一位是生活在康熙年间山东郯城的女子王氏。美国汉学家史景迁(Jonathan D. Spence)发现了她的故事,并写在经典名著《王氏之死:大历史背后的小人物命运》一书中。王氏是一个年轻的妇人,她的丈夫姓任,是一名长工。康熙十年(1671)年的某一天,王氏和她的情人私奔了。但还没有走出郯城县,她就被情夫抛弃。走投无路的王氏只好掉头回到原来住的村庄附近,借住在一座庙宇中。不久,她的丈夫把她领回家。可是两人的关系却再也没有办法修复。在1672年1月一个寒冷的雪夜,王氏的丈夫终于掐死了她,并把她的尸体丢弃在邻居家的门口。

另一位是生活在乾隆年间重庆城的侯氏,和茶妹一样,她也是江北蛮营卖淫的一名“蛮女”。她为了不当娼妓,拼死逃了出来。却在巴县的临江门一带被巴县捕快逮个正着。巴县知县把她交给官媒,为她找了一个愿意娶她的人。

这两位女子的故事,都与茶妹有几分相似。拐走茶妹的康文魁是她的情夫吗?他帮助茶妹逃跑,是因为爱她,还是只想把她再卖出去?当朱耀明通过官府向他施加压力的时候,他会像王氏的情夫一样抛弃茶妹吗?侯氏的命运似乎比王好些,但是一个女子被交给官媒究竟意味着什么?

总之,不管茶妹的故事更像王氏,还是更像侯氏,她的结局都很不乐观。

(本文曾以《消失的“茶妹”与沉默的盛世:清代重庆一桩拐卖妇人案件》为题发表,作者对文章进行了部分修订,重新推出,原文注释从略。)

还没有评论,来说两句吧...