越南裔美国作家王鸥行(Ocean Vuong)2016年的诗集《夜空穿透伤》(Night Sky with Exit Wounds)的简体中文版新近上市,出版方雅众文化的编辑为这部曾获T.S.艾略特诗歌奖的作品组织了一次线上预读会,邀请了六位青年诗人朗读分析诗集,还请到王鸥行的学生黄心玥分享王鸥行的个人近况。澎湃新闻摘录预读会部分精彩内容供读者参考。录音由杨小舟整理,经发言人审定。

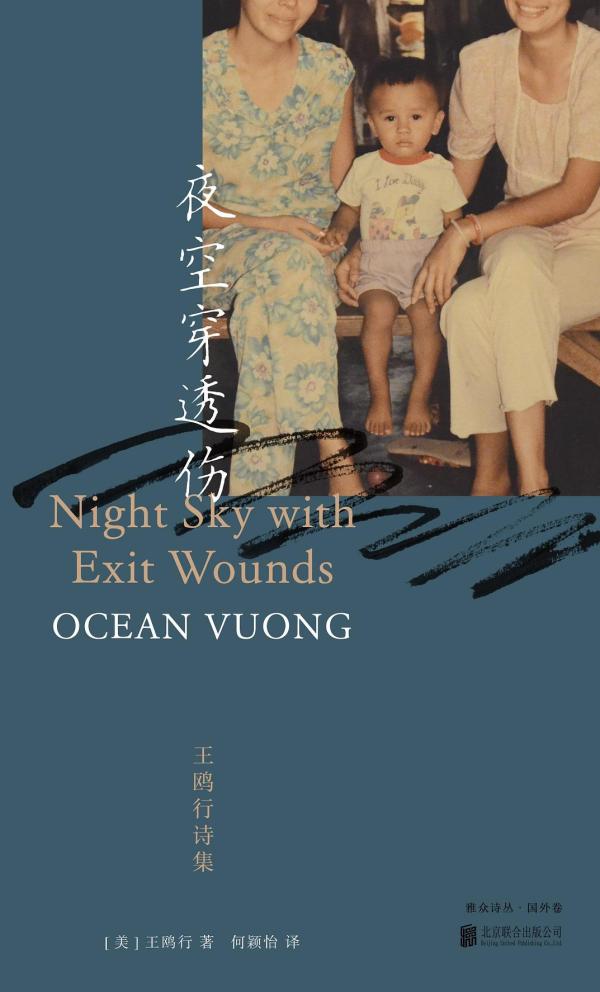

《夜空穿透伤:王鸥行诗集》 [美] 王鸥行著,何颖怡译,北京联合出版公司·雅众文化2024年8月版

诗人似乎对于受伤这件事充满了经验

毕如意:《夜空穿透伤》英文版的封面是王鸥行小时候坐在外婆和妈妈中间的一张照片。我觉得那张图有某种隐喻,表明他的写作其实是一种比较阴性的写作,与他的母亲和外婆有非常多的关联。接下来我们就进入他的具体的作品,一首《破坏家庭者》,分享人是祝梨。

祝梨:我先给大家读一遍吧。

破坏家庭者

而我们是这样跳舞的:穿着母亲的白洋装

长度盖过脚面,八月尾声

将我们的手转成暗红。而我们是这样相爱的:

五分之一瓶伏特加与一个阁楼下午,你的手指

穿过我的头发——我的头发是一团野火。我们遮住

耳朵,然后你父亲的暴怒变成

心跳。当我们唇碰唇,白日收拢成

棺材。在心的博物馆里

两个无头人搭建一栋着火屋。

一把霰弹枪永远在

火炉上方。永远还有一小时要打发——却总又是

恳求某个神赐还。不是在阁楼,就是在车里。不是

在车里,就是在梦里。不是那男孩,就是他的衣服。 如果没活着,

就放下电话。因为年分不过是我们绕圈圈的

距离。也就是说,是我们跳舞的

方式:在沉睡的身体里各自孤独。也就是说,

这是我们相爱的方式:舌上的刀刃变成

舌头。

在此之前,我对这位诗人非常好奇,因为曾偶然见到了他英文原版书籍的装帧,我感觉每一版都充满了呼之欲出的表达。

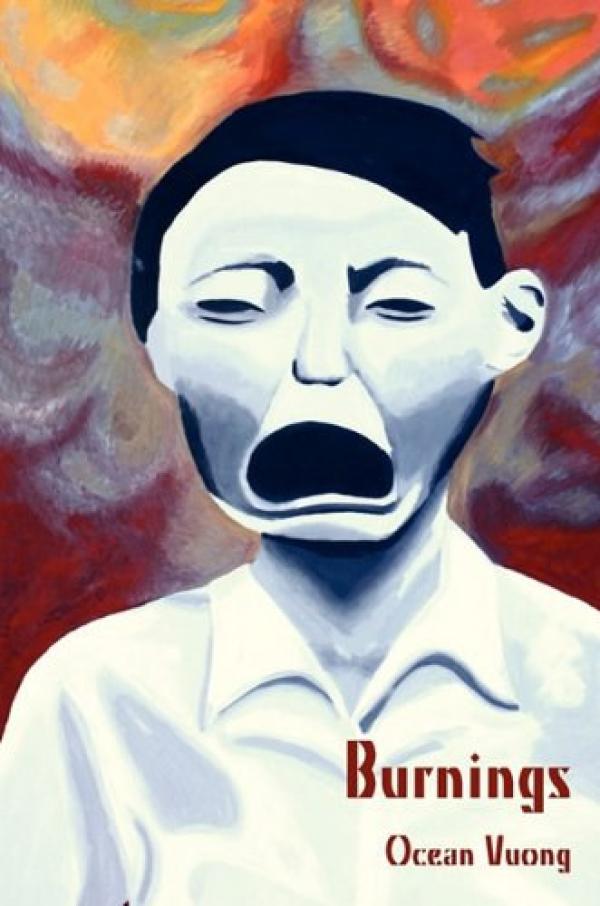

除了Night Sky with Exit Wounds,我记得还有一本应该叫Burnings,它的封面图是一个在尖叫的婴儿。当时看到,仅仅那个封面就让我无比动容。

“夜空穿透伤”这个题目对我来说也挺优美的,似乎有一种尖锐的,有一点堕落的肢体感隐含在里面。

整本读过后,我发现王鸥行非常迷恋伤口,这一点深深吸引了我。我感觉他有无数种“处理伤口”的方式,因为诗人似乎对于受伤这件事充满了经验。

我私心认为谈论这样一位可能带有某些标签的诗人实则危险重重,好比战争、移民、家庭暴力,还有性少数群体等这些身份上的识别,如果没有内化到他的书写技巧和经验中,结果要么是诗人写作的失职,要么是读者阅读的失效。不过整体阅读下来,我觉得王鸥行在清洗这些伤口时既克制又小心,因而把残酷经验提升到了一种优美而有力的高度。

叫我印象深刻的是,他在另一首诗里回忆自己和恋人在一起时,他们眼中的星星仿佛小小的洞窟;当他摸到恋人的脸时,那种湿滑的感觉让他第一时间联系到“割伤”。他的想象犹如镰刀一样弯曲、锋利,却又异常准确。

读《破坏家庭者》时,仿佛能看到一个眼球失灵的人,风景在他的视网膜中不复存在。你似乎能感觉到他如何像盲人一样抚摸周围的世界,又如何用非视觉性的、来自盲和深的语言重新述说、勾勒乃至混淆世界的轮廓。

进入这个题目时,我下意识地想探究“破坏家庭者”到底是谁?这个谜底在读完后仍未揭晓,因为过程中出现了太多破坏性很强的事物。是战争吗?是暴怒的父亲吗?还是穿着母亲洋装、作为性少数群体的抒情主体,那在阁楼中不停旋转的“我们”两个呢?

这样的诗,即使在审判席上、有机会指控某个凶手,也无法依靠过去的经验精准地揪出始作俑者,因为“家庭”的概念在他整个成长历程中已经残损不堪。把它变成废墟的推力实在是太多、太琐碎了。所以,我们可以把“破坏”理解为向外的指控或攻击,但它也极有可能是一种“自我攻击”。这两种理解都是合理的,并且,与其追问这首诗究竟所指为何,不如在作品中去深深感受它的破坏力是如何形成的,我们又是如何被一再破坏的。

打从第一行“我们是这样跳舞的”开始,这首诗一直在动,其动力是一种螺旋向下,同时在横向间又彼此连缀,非常接近舞姿。从第一幕到第二幕,从“我们是这样跳舞的”到“我们是这样相爱的”,两个人始终穿着洋装跳舞,然后一个转身,手掌突然变成暗红色。也就是从这里,这首诗出现了血的颜色,一点不祥的颜色,但目前为止仍然含蓄。只是隐隐约约地感觉,随着行数的推移,作品的舞姿正慢慢加深。

如果说第一节和第二节还处在某个空间中,我们尚未丧失方向感,能清晰地辨认出我们在阁楼里。但随着"我们的手插进了头发,然后遮住了耳朵"这个动作开始,我觉得作者的空间感就在渐渐丧失了——他们受困其中的阁楼,以及最初提到的八月的流动,甚至像火山一样笼罩于上空的父亲,好像都在淡去。进一步而言,他的书写从掩住耳朵就转入了一种比较内向的境地。我们每个人都肯定做过的,把耳朵堵住,唯一能够听到的声音只有自己体内器官的声音,它的流淌来自我们之中,所以这往后的感知都越加变得缥缈。

当诗人写到“唇碰着唇,把白日收拢成了棺材”时,我觉得这也是一个“将外在之物向内部收拢”的,稀释与压缩的过程。“棺材”这个词给我的阅读感受,可能不算理性或想象的运作,而同样有一份独特的身体感受:灵魂被收敛在身体之内,而空气沿着体表的一些洞口,比如鼻孔、嘴巴,往来进出,就像棺材在一开一闭那样。也正由于“棺材”对应了“身体”,自然而然地,后面的“心”就对应了“博物馆”。这两个物质媒介都用于存放枯朽之物,我觉得也对应了棺材和博物馆的共性。

接下来大概是我读的时候感觉最惊心动魄的一部分了,就是“两个无头人搭建着/一栋着火屋”。

在另一本散文集里,我读到诗人对火极其敏感。他提到一个细节是母亲买洋装时,会特地让儿子看标签,问他面料材质是否防火,唯有这样她才会安心购买。读到这儿时,我觉得太让人心碎了。但在这首诗里,身处爱情的两个人却任由心碎的过往像火焰一样猛烈焚烧,而他们好像沐浴其中,谈不上任何愈合的可能。这给我的感受是在以废墟去建造废墟,凭一股徒劳去驱散另一股徒劳。这个画面兼具了恐怖和奇迹,不停下坠的美造成了相当的冲击。到这一行时,作者的解离感也在慢慢增加,从对创伤的承受变成了观赏、享用和迷恋。

这让我想到另一首诗《瑞典之夏》,它也选择把战争装饰得格外妖冶,印象深刻的是,它写到“在大炮开花的国家里,炮火在传播花粉,遍及世界,让战争受孕”,大炮落下的种子让大地“像痂一样绽开,流血的花会开满整个世界,就像手榴弹的罂粟花。”我觉得这两首诗处理的路径比较相似,都把伤口变成了一场“奇观”,里面泛着淡淡的自我凌虐的质感。

再往后,诗人写到“一把霰弹枪在火炉上方,永远还有一小时要打发”。这里出现的霰弹枪、炉子和时间,我倾向于不把它们理解成实存的东西。可以借用王鸥行在散文里的一个细节来解释。在那个段落中,他描述晚饭后家人会围着听外婆讲故事。但有时街区会响起枪声,虽然这是习以为常的事,但他们的家人永远都适应不了。只要听到枪声,他们就会突然关灯尖叫,然后躲起来。他还会听到外婆问:“有没有人死掉了?你们是不是死了?还是仍然喘息着?”除此之外,还有他刚来到美国,会像当地小朋友一样玩军人的头盔。当他想戴着头盔去吓唬妈妈、躲在走廊里突然跳出来时,发现母亲在他面前惨叫,接着整个身体扭成一团,瘫倒在门前,让他非常不知所措。

作者这样形容这个场面:“我不知道那场战争依然在心里,不知道还有过那么一场战争,不知道战争一旦进入你的身体就再也不会离开,只是回响声化成了你儿子的脸。”这份经验对于读者来说实在是太疼痛了。

我联想到另一位从奥斯维辛逃出的作家的类似表达:“凡受过酷刑的人,对这个世界都不会再有故乡的感觉。毁灭的屈辱无法根除,在挨了第一拳后就部分丧失,最终在酷刑中彻底崩溃的人,对这个世界的信任再无法重新获得。你的邻人会变成敌人。你在胸口中预计的恐慌,会在被折磨的人那里挥之不去。他们不再望向另一个由希望原理主宰的世界。被折磨过的人将被恐惧主宰,恐惧一直悬在他的头顶,挥舞着拳柄。”

我用这段话来理解王鸥行诗中出现的霰弹枪和火炉。我把这把枪看作是始终高悬在他身体中的恐惧,它似乎会不时打响,有时在过去想起,有时在未来想起。因此,他描述的时间是一种环形的、无穷无尽的时间,就像前面两个断头的人等待心长出来后再次被凌迟的煎熬时间。诗人说这个时间"不在阁楼就在车里,不在车里就在梦里,如果没有活着,就放下电话",这是对循环时间较为具象的描述。

最后,诗回到了相爱的话题:“爱是把舌头上的刀刃变成/舌头”。这个修辞看似简单,但换个角度思考,舌头作为身体的基本器官,通常在修辞系统中是作为本体向外转化的。但在这样一副伤痕累累的身体里,舌头却成为了需要通过爱来达到的状态。对于满是创伤的身体来说,爱就是让他回到最基本的“人的状态”——舌头不再用于防备,而是用来说话。这也引申到作者在不同文本间反复探讨的语言问题。

王鸥行提到他到美国后想成为家人舌头的拐杖,因此拼命学习英语,只为长出一张新的脸,让周围的人通过看到自己的脸,进而看到自己身后家人的脸。然而对他来说,母语又是残损的,因为教他越南语的母亲水平只达到中学。他说母亲教他的母语中有很大一部分是战争用语,使他处于进退两难的境地。那么,当这首诗最后把落脚点放在舌头上,虽然很精炼,但仔细想想还是令人感慨。我读完这首诗后的整体感受都很复杂。

拓野:虽然前面祝梨和其他朋友都提到这首诗的伤痛性,但我阅读后的整体感受却不同。我认为这首诗更像一个正在愈合的伤口。表面上已经结疤,但通过某种透视方法,你会发现疤痕下仍有新鲜血液流动。这首诗不是作为伤口存在,而是作为伤口愈合的过程而存在。在阅读诗行的旋转和文字的行进时,你已经感受到了一种愈合的过程。

其次,我觉得王鸥行比许多其他诗人更清楚自己能写什么、应该写什么。他的诗集具有很强的整体性,给人一种完整作品的感觉,这在所有诗人中并不常见。

最后,封底有安德鲁·麦克米伦的推荐,他提到王鸥行的诗歌不回避浪漫,或者说不掩盖其中的浪漫元素。但王鸥行的浪漫感觉非常具象化。他的经历和诗歌所体现的氛围,如果改编成电影或小说,会非常成功。大多数人的写作很难具有如此强烈的血肉感,因此也就难以呈现出这种梦幻性或浪漫性。正是因为缺乏这种强烈的血肉感,其他人的作品可能显得不够浪漫。

美国诗人莎朗·奥兹(Sharon Olds)

毕如意:我注意到王鸥行似乎与莎朗·奥兹(Sharon Olds)是同事,或者说在致谢中王鸥行将莎朗·奥兹等诗人视为他的老师。我认为王鸥行这首诗的风格与莎朗·奥兹有一些相似之处。因此,我想询问在创作诗歌课程上或是王鸥行自己的诗歌创作中,他是否与莎朗·奥兹有一些相互影响的关系,或者他是否曾提到过莎朗·奥兹?

黄心玥:莎朗·奥兹虽然已接近90岁,但一直在大学任教。我认为他们的作品有共通之处,都采用自白形式的诗歌创作。莎朗·奥兹的诗歌中也经常涉及个人创伤,比如描述父亲对家庭的冷暴力等。我相信莎朗·奥兹的写作原动力和方法肯定影响了王鸥行的这首诗。

莎朗·奥兹是位优秀的老师,她不会强求学生模仿她,但她的鼓励和勇敢的诗歌影响了许多人。她的作品涉及身体、性和反抗等主题,将私人生活勇敢地写入文本,成为一种对抗的力量。对于我们这一代习惯了自白性质和个人化诗歌的年轻人来说,这可能显得很普通,但在莎朗·奥兹的时代,这是非常大胆的。

莎朗·奥兹37岁才出版第一本诗集,相对较晚。她曾提到早期写作时遇到的困难,包括大量退稿和一些传统女性的批评信。但她有勇气继续写作,探讨当时被认为不适合女性身份的主题。

莎朗·奥兹的创作特点包括自白性质、丰富的情感表达、叙事性和具体事件的描述。这些特点可能影响了王鸥行的创作。此外,莎朗·奥兹面对创伤的勇气也可能影响了王鸥行。大多数人倾向于掩埋创伤,但王鸥行能够回顾并触摸自己和家人的伤口,这需要极大的勇气,可能也得益于导师们的鼓励。

毕如意:在美国,哪些中国诗人被翻译得比较多或比较受欢迎?

黄心玥:中国诗人中最受欢迎的应该是北岛。这本书的开头也引用了北岛的一句话。还有一些用英文写作的华裔诗人也很受欢迎,比如在这本书背面有推荐的李立扬(Li-Young Lee)。他虽然用英文写作,但祖辈是中国人。

用中文写作并在美国受欢迎的诗人,大多是与北岛同时代的人。老一辈中,有一位常驻纽约的王家新,他主要从事翻译工作。如果诗人本人也是翻译家,他们可能会有更多机会与西方作家联系,获得更多出版机会。

北岛的知名度是现象级的。虽然不是所有英语系学生都知道他,但只要对中国诗歌有一定兴趣的人都会知道北岛。

此外,李白、杜甫等古代诗人在美国也很有名。在书店的诗歌书架上,你常能看到他们的作品与莎士比亚等西方诗人的作品并列。

“欲望”是战争和情色两者之间共通的地方

黄心玥:《总有一天我会爱上王鸥行》(Someday I'll Love Ocean Vuong)这首诗的题目,来自非洲裔美国诗人Roger Reeves的一首诗 Someday I'll love Roger Reeves。而Roger Reeves这首诗的题目也不是他原创的,最开始是来自Frank O'hara的一首短诗Katy里面的一句:Someday I'll love Frank O'Hara。

这句话的视角是从这个名叫Katy的小女孩的视角所说的,然而在Roger Reeves和 王鸥行的诗歌里,他俩都利用这个非常catchy而且充满矛盾点的题目提出了以下问题:

为什么他们没有办法爱自己?为什么自爱是有条件的?对于他来说自爱的条件是什么?

王鸥行利用了这个句子里极度拉扯的内部张力,写了一段对于自己、自己的个人历史、与亲人和家国的关系,以及对于自己在世界上所处的位置的思考。

这首诗里不断被唤起的名字“鸥行”仿佛是一个躯壳,这个名字从他作者的身份那里剥离开来,并且这个躯壳一直在试图找到一个彼岸,一个可以容纳他的地方——看过《大地上我们转瞬即逝的绚烂》(On Earth We Are Briefly Gorgeous)的朋友可能会比较熟悉这些主题。

在这首诗里,我们可以看到他在不断尝试,他试图与他的父亲和解,试图与他的童年和解,他试图在飘摇的海寻找到一个救生筏,也在与这个救生筏并不存在这件事和解。

在诗歌的中间部分,也可以看到一些情色的片段,“你仍可看见他双腿间微弱火炬的那一刻。你是如何一再用它找到自己的双手。” 在这里,他把情色和暗示战争、战火的意象排列在一起,双腿间的火炬,枪堵住的嘴,身体与领土并列,在短短几行里就把他所有的作品里重要的命题都进行了一个连接,“欲望”就是战争和情色两个东西之间共通的地方。

……

我第一次读《燃烧城市的晨歌》这首诗的英文文本时就被深深打动了。

燃烧城市的晨歌1

一九七五年四月二十九日,南越。美军电台播放欧文·柏林的《白色圣诞》,这是常风行动的暗码,……美国以直升机撤退最后一批美国公民与越南难民。

街头的雪花莲花瓣

像女孩的洋装碎片。

盼您日日快乐光明……

他倒满一茶杯香槟,端至她的嘴。

他说张开嘴。

她张开。

外面,一位士兵吐出

烟屁股,脚步声

像天降石头落满广场。愿您

年年都有白色圣诞

交通卫兵解开枪套。

他摸索她的

白洋装裙摆。一根蜡烛。

他们的影子:两条烛蕊。

军用卡车急速驶过十字路口,里面孩童

尖叫。脚踏车被抡起

砸破商店橱窗。当尘土扬升,一条黑狗

躺在路中喘气。它的后腿

碾碎于灿亮的

白色圣诞。

床头柜,一枝木兰花舒展如

秘密初闻。

树梢晶晶孩童聆听 2,警长

趴浮于满池的可口可乐。

手掌大的父亲照片浸在

他的左耳旁。

那首歌像寡妇行过城市。

一个白色……一个白色……我梦见帷幕般的厚雪

自她肩头坠落。

雪花刮着窗户。炮火撕裂

白雪。天空血红。

坦克车上的白雪滚落城墙。

救援生者的直升机

遥不可及。

城市雪白等人着墨。

广播说跑跑跑。

雪花莲花瓣落在黑狗身上

像女孩的洋装碎片。

愿您日日快乐光明。她说了些

听不分明的话。旅馆在

他们下面震晃。床铺像田地覆冰。

第一颗炸弹照亮他们的脸,

他说别担心,我的兄弟已经赢得此场战争

然后明天……

灯火熄灭。

我梦见,我梦见……

聆听雪橇铃声…… 3

下面的广场:修女,着火,

无声奔向她的主——

他说,张开。

她张开。

1 作者注:“燃烧城市的晨歌”挪借了欧文·柏林(Irving Berlin) 作曲的《白色圣诞》(White Christmas)歌词。

2 这句“The treetops glisten and children listen”,引自《白色圣诞》 歌词。

3 此两句来自《白色圣诞》歌词。

晨歌这个题材原本是一首求偶歌曲。英文版中有一个冲突点,这首诗是关于性侵犯的。在越战的背景下,一个女孩被一个可能是美军的人侵犯。整首诗的行文都是碎片化的,对应着洋洋洒洒的碎片。所有事情的发生都是碎片化的,包括"盼您日日光明"、“快乐年幼”、"白色圣诞"等,这些都是从欧文·柏林的《白色圣诞》歌曲中碎片化出来的歌词。

这些碎片化的祝福,仿佛能给人希望的语言被撕成碎片,撒在这些痛苦创伤中。在这首诗里,女孩完全处于被动状态。晨歌本应是快乐的,是男生在凌晨站在窗口向心仪的女生唱歌。但在这里,我们看到的是在燃烧的城市中的晨歌,在炮火纷飞的时代。

“旅馆在他们下面阵亡”,你会想这是在什么样的清晨听到这样的歌,它不是求爱,而是一种强迫或勒索,是对女孩身体的勒索,也对应了美军在越战期间的一些恶行。

这首诗的历史背景与王鸥行的身世有关。他出生于越战期间,这本诗集探讨了他的存在原因,他可能觉得自己的存在就是这场战争最具体的结果,甚至是灾难性的后果。

“常风行动”(Operation Frequent Wind)是越战快结束时美国的一项行动,将刚出生的婴儿和难民空运到美国。这加剧了离散的创伤,割裂了亲人之间、个人与母国、与国家主体性的联系,导致了许多家庭代际的创伤。常风行动有很多争议,人们质疑从越南运来的这些孤儿的命运,有些被领养,可能还有一些被用于人体器官交易。

这首诗也是对常风行动和整个越战的批评。它有一种迂回的结构,很难追溯整个事件的脉络。开头的“街头的雪花莲花瓣”看似美好,但题词已经提到了战争,所以这些花瓣可能是祭奠的象征,还是春天生命的象征?“女孩的洋装碎片”可能是虚构的,也可能是对诗人母亲或家族女性的描述,将所有越战期间越南女性的命运融合到这个角色中。

“盼您日日快乐光明”这句是白色圣诞这首歌中的歌词。之前提到的常风行动开始的信号是播放欧文·柏林的《白色圣诞》。这首歌本应给人温暖和希望,但也有殖民主义的象征,在越南过圣诞是一件荒诞的事。

王鸥行将这首歌中充满希望和温暖的歌词放在开头,与之前的“洋装碎片”形成强烈反差。“倒满香槟,端至她的嘴”,“他说张开嘴,她张开”这些句子在后面多次重复。“张开”可能指代多种含义,但都带有强迫性的情色意向。这既可能暗示性侵,也可能象征美军对越南的侵略,融合了对肉体和土地的侵犯。

“交通卫兵解开枪套”这句话也可能含有情色隐喻。“摸索她的白洋装裙摆,一根蜡烛,她们的影子,两条烛星”,这些描写展现了王鸥行处理情色题材的方式。他的写作既不回避情色主题,又保持一定的隐晦性。这种处理方式像是伤口开始结痂,但结痂下仍能感受到涌动。

每一段的开头都会引用《白色圣诞》的歌词,与前后的意象形成反差,同时也建立联系。如“树梢晶晶孩童聆听”这句调动了读者的听觉,随后就能仿佛听到警长巡逻的脚步声。

“尘世雪白等人着墨”这句译文很文雅,英文原文“the city so white it is ready for ink”更直白。英文版传达了一种真挚的等待,但不确定这等待是好是坏。“ink”(墨)可能象征炮火,既可能是美好的,也可能是丑陋的,体现了整首诗中纯洁与污秽、美与丑的对比。

到了最后部分,出现了“下面的广场,修女着火。无声奔向她的主。他说张开。他张开”这样的句子。“张开”后面没有宾语,难以确定要张开什么,但读者到这里应该已经有了理解。

整本诗集中有多首诗讲述作者母亲如何分娩,如何被美军进入。“穿过”这个概念在这里有多重含义:……是刀片穿进伤口,是舌头在亲吻中相遇,是婴儿从母体中诞生,还是不想要的男人进入身体?这个“穿过”、“进入”、“通道”的概念在整本书中频繁出现,但作者并未给出明确结论。

这留给读者思考的空间是:生与死,“穿过”到底意味着什么?王鸥行从越南被移居美国,某种程度上也是一次重生,但这种重生伴随着撕裂和痛苦。在美国,他既是新生,也经历了一次“死亡”。他的诗集和散文集都在探讨穿过缝隙、生与死的对话和纠缠。他自己也在试图理解这个问题,写作成为他探索这个问题的方式。

毕如意:这首诗应该是王鸥行比较有代表性的作品之一。它在形式上把王鸥行的一些特征发挥到了极致,比如使用短句,很少出现“豆腐块”那种类型的长段落。

诗歌以《白色圣诞》这个有意义的浅文本做穿插,描绘了几个有冲击力的画面。这种全景式的呈现展现了一个国家侵略另一个国家,以及其中涉及的性别和权力关系。

这首诗不同于王鸥行惯用的意象。他通常喜欢用火和舌头等意象,但这首诗可能因为前文本的关系,将整个场景描绘成白色。考虑到越南是亚热带或热带国家,雪其实是一个比较陌生的元素。不过,越南的主体民族京族的姑娘喜欢穿白色民族服装,这可能解释了诗中处于弱势的女性常穿白衣,象征纯洁。

关于短句的使用,可能与王鸥行疑似患有家族性书写障碍有关。这可能影响了他倾向于写短句和快速的场景描述,而不是长句和全面的描述。在描绘越战主题时,值得一提的是王鸥行在诗集末尾致谢的一位诗人尤瑟夫·科蒙亚卡(Yusef Komunyakaa)。他是一位非裔美国诗人,也是所谓战后一代的诗歌代表。科蒙亚卡的特点是口语爵士诗,他曾在越战中服役,并写过自己的越战经历。这位诗人虽然对我们来说可能比较陌生,但他的作品在《十三扇窗》中被提到,显示了他对王鸥行创作的影响。

写满八本书就是圆满

黄心玥:上个学期我有幸和王鸥行上过一节课。纽约春季学期还是很冷,印象里王鸥行总是包着一条厚厚的围巾,他每次上课前,他都会把手表放在旁边,戴上一副老花眼镜。

王鸥行

王鸥行比较感兴趣佛教,每节课前,他都会拿出一个冥想的小钵,他会让全班的人都一起闭上眼睛冥想。冥想的时候他会跟我们说,让我们去回想自己刚开始写作的intention。他说,要做一个作家,那种为了成功的motivation并不重要,最重要的是intention,intention和motivation 的区别就在于,motivation是比如说你想成为另一个王鸥行,但intention是你小时候第一次接触到写作,第一次对这门艺术产生兴趣,想要写作的那股冲动。

我有一次去他的答疑时间,他问我是怎么接触到写作、接触到诗歌的,我回答了他之后,就反问他,那你最早是怎么接触到诗歌的呢?你生命中第一次爱上诗歌是什么时候?

他说他一开始是玩摇滚乐队的,他有一次去社区图书馆,刚好逛到了在法国文学的那排书架,然后他随意地拿下一本书,翻开一看,是一本阿瑟·兰波的诗集《醉舟》。他翻开读了一些,他的第一反应是:这个叫兰波的人是哪个乐队的?他是玩什么样的音乐?后来他才知道原来那个是诗歌,诗歌的力量就是这样穿越了所谓的艺术媒介的壁垒,打动了当时还是一个玩摇滚的小王鸥行的内心。

我第一次读到《大地上我们转瞬即逝的绚烂》是在我大学的时候,当时应该是我第一次接触这样写得像诗歌一样的纪实性散文,在他的散文里,似乎记忆和现实、疼痛和温柔、过去和现在、笨拙粗劣和优雅美感是永远互通的。我深深地被他对于疼痛的处理所吸引,他的句子美到仿佛是在用它的诗意在抚平伤口的痛,这个写作特点在《夜空穿透伤》里也有所体现。

我申请NYU MFA时就是冲着他去的,许多同学也是如此。上课前我有些担心,想着如此有名的作家会不会很大牌。但事实上完全相反,我认为他是一位极好的老师。

他给我们的书单中,第一本就是松尾芭蕉的作品。松尾芭蕉在中国可能没那么出名,但在美国非常受欢迎。事实上,东亚诗歌在近代很大程度上影响了美国的现代诗歌。之后,他让我们阅读了韩国现代诗人金惠顺(Kim Hyesoon)。

我认为王鸥行可以被称为国际性诗人。他的人文关怀、历史观以及知识积累的丰富度都已经超越了局限于美国的诗人。他的视野非常开阔,这一点在他的诗集《夜空穿透伤》中得到了体现。无论他在写自己的欲望、情欲,还是自己的移民历史,都与整个世界、整个时代有着对话,这正是他作品迷人之处所在。

毕如意:我们曾经简单聊过中国大陆写作者和美国华语或华人写作者之间可能存在的信息差。例如,艾略特和奥登这样的经典诗人在美国是否受欢迎;像王鸥行这样的作者走红,是否也是美国当下文化的一种体现?

黄心玥:这确实是一个缩影。之前王鸥行告诉我们,今年是美国大选,他收到了邀请做今年的inaugural poet(这是美国传统,每次新总统上台前,会邀请一位诗人朗诵诗歌),然而,王鸥行拒绝了这个邀请。

王鸥行能被邀请是很有意义的。美国总统就职典礼这样非常主流的场合能邀请到王鸥行——可以说是代表了少数群体的作家——来朗诵诗歌,某种程度上体现了他的时代已经到来。

而这个时代可能早在五年前左右就开始了。大约从2016年我上大学时,人们就开始关注阅读《大地上我们转瞬即逝的绚烂》。对于酷儿、少数族裔和移民的平权(可能从特朗普上台前)开始有了更宏大的声音,因为我们需要努力去对抗。所以,我认为王鸥行确实是这个时代造就的产物之一。

关于艾略特和奥登这样的经典诗人在美国是否受欢迎,我认为在不同的语境下有不同的答案。作为在美国本科读英语文学专业的学生,艾略特是一个我们课堂上无法逃避的经典,但年轻人会更乐意说自己喜欢王鸥行,这种感觉就类似于文青想要有更小众的书单来体现自己的特立独行。同时,现在美国文学界也越来越有意识去反思所谓的Literary canon,有意识地去对抗、修改以白人男性为主的所谓的英美文学经典,有意识地去接纳边缘的声音和不同种族的视角。在这样一个趋势下,说自己喜欢艾略特会显得有点跟不上潮流。

不过到了现在,王鸥行也不再能说是代表了最酷、最indie的文学品味,就像我刚才说的,他已经开始走向主流。如果你想在美国文艺圈中更独特,或许你应该选择更小众的作家。王鸥行正逐渐成为一个进入主流的小众作家,或许十年后他也会变成Canon里的一员。

虽然很多声音会批评说作家不应该总靠着搞身份政治来实现腾飞,但是我其实是很高兴看到这样的趋势。我们上课时有聊到,虽然王鸥行现在是纽约大学的终身教授,但少数族裔教授的数量其实并不多。最近这个趋势正在改变,有意识地去推广少数族裔作家总比永远让这个领域被白人直男占领要好,这给予我们这些属于少数族裔、可以被称为离散作家的人更多机会。

我在美国遇到过很多离散作家,王鸥行其实也是一个离散作家,不能说他是完全的美国作家。他是1.5代移民,他在美国学习生活工作,也在不断地寻找自己的语言。读过《大地上我们转瞬即逝的绚烂》的人应该知道,他是家里第一个学英语的人,也参加了语言培训学校。他学习英语的摸索过程,想必这些离散作家、“留子”也能够产生共鸣。在这个时代,谁不是在寻找自己的语言呢?因此,我很高兴看到他的成功,他的成功让我们同样是有离散背景的作家找到了可以学习的榜样。

毕如意:有读者想了解一下王鸥行的写作计划。

黄心玥:据我所知,王鸥行最近刚写完了一本小说。这不是自传体小说,而是一个比较虚构的作品。他曾简单介绍了他的创作历程,这是他生平第一次写一个有独立角色的小说。这本小说应该很快就会出版。

在之前的一次演讲中,我们问他对写作的整体展望。他表示希望写满八本书就不再写了,因为“8”这个数字在佛教中有一个圆满的含义。

他认为写作是他理解世界的过程。当他理解完这个世界,达到开悟的境界,就不需要再写了。对他来说,笔是理解世界的工具。写完后,他就可以不再用写作来与世界对话,而是直接通过感受和物来与世界交流。这是他的原话,但我不确定他是否会继续写作。以后有机会再去问问他。我肯定希望他可以继续写,这样我们就可以有更多的好东西可以读啦。

还没有评论,来说两句吧...